Wärmepumpen nutzen die unerschöpfliche Sonnenenergie, die in Luft, Erde oder Wasser gespeichert ist. Mit dieser nachhaltigen Technologie kommen etwa 75 Prozent der Wärmeenergie kostenlos aus der Natur. Nur für die anderen 25 Prozent wird Strom benötigt, der optimalerweise aus einer hauseigenen Photovoltaik-Anlage genutzt werden kann. Es ist damit kein Zufall, dass in gut der Hälfte aller Neubauten in Deutschland bereits Wärmepumpenheizungen eingebaut sind.

Doch auch in Altbauten können Wärmepumpen eine energieeffiziente Lösung sein. Welche Wärmepumpe sich am besten für Hausbesitzende eignet, ist individuell abzuwägen und hängt vom jeweiligen Haus und den Gegebenheiten des Grundstücks ab. Eine erste Entscheidungshilfe für die optimale Wahl für Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser im Bestand bzw. im Neubau liefert Ihnen dieser Artikel.

1. Luft, Erde, Wasser: Wärmequellen für Neubau oder Altbau erschließen und nutzen

In den meisten Fällen kommen Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz. Weitere übliche Varianten sind die Luft-Luft-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen.

Luft-Wasser-Wärmepumpen entziehen der Außenluft Wärmeenergie und nutzen sie für die Heizung und/oder Warmwassererzeugung. Luft-Luft-Wärmepumpen geben die gewonnene Wärme aus der Außenluft an das Lüftungssystem oder direkt an die Raumluft ab. Die Luft-Luft-Wärmepumpe kennen Sie bereits. Sie ist fast identisch mit einem Split-Klimagerät. Sole-Wasser-Wärmepumpen nutzen die Erdwärme, Wasser-Wasser-Wärmepumpen die Grundwasserwärme und setzen sie ebenfalls für das Heizen und die Warmwasserbereitung ein.

Die verschiedenen Wärmepumpenarten unterscheiden sich allerdings in der Leistungsfähigkeit, bei den Kosten und beim Aufwand für Anschaffung, Installation und Betrieb. Ganz wichtig für Sie als Hausbesitzerin oder Hausbesitzer: Nicht jede Wärmepumpe eignet sich für jedes Gebäude und jedes Grundstück. So muss die entsprechende Wärmequelle auch erschließbar sein. Weiterhin sollten ein passender Aufstellort und auch ein ausreichender Zugang zum Objekt vorhanden sein – oder geschaffen werden können. Ebenfalls relevant sind geringe Vorlauftemperaturen, denn eine Wärmepumpe sollte effizient arbeiten bzw. optimal eingestellt sein, damit ihr Stromverbrauch möglichst niedrig ist.

2. Die Außenluft als Energiequelle für Ihre neue Wärmepumpe

Die Außenluft als Wärmequelle lässt sich mit relativ geringem Aufwand genehmigungsfrei nahezu überall erschließen und ist bei Wärmepumpen heute die verbreitetste Variante. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mit ihrem niedrigen Platzbedarf eine besonders interessante Lösung für Bestandsbauten, zumal die Aufstellung auch komplett außen erfolgen kann. Allerdings ist hier besonders auf die Lärmvorschriften zu achten, um durch die Schallemissionen nicht die Nachbarschaft zu stören oder selbst gestört zu werden.

Alternativ gibt es bei Luft-Wasser-Wärmepumpen auch die Möglichkeit zur kompletten Innenaufstellung. Dies macht jedoch einen Wanddurchbruch erforderlich, damit das Gerät mit Zu- und Abluftrohren mit der Außenluft verbunden wird.

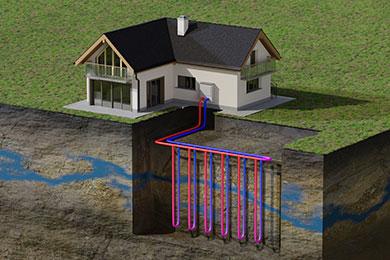

3. Die Erde als Energiequelle für Ihre neue Wärmepumpe

Auch Sole-Wasser-Wärmepumpen, die die Wärmeenergie mithilfe von Sole-Leitungen beziehen, können im Neubau wie im Altbau eingesetzt werden. Hier muss das Grundstück allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. Dabei entstehen Mehrkosten durch Grabungen oder Bohrungen.

Das horizontale, flächige Verlegen der Heizschlangen als Kollektoren (Flächenkollektoren) erfordert Grabungen in ca. 1,5 Metern Tiefe. Entsprechend der gewünschten Heizleistung muss dafür natürlich genügend Fläche vorhanden sein. Ganz wichtig: Die Fläche über den Kollektoren darf im Anschluss nicht versiegelt, mit tief wurzelnden Pflanzen bepflanzt oder durch Bäume beschattet werden, da in erster Linie die in Erdreich und Regenwasser gespeicherte Sonnenwärme genutzt wird. Bei Neubauten lässt sich das im Vorfeld gut einplanen. Bei Altbauten ist die Gelegenheit günstig, wenn der Garten ohnehin neu gestaltet werden soll.

Das vertikale Verlegen der Sonde benötigt weniger Platz als die Flächenkollektoren, macht aber Bohrungen in Tiefen von etwa 30 bis 200 Metern nötig. Bei Bedarf können in einem Abstand von 6 bis 10 Metern auch mehrere Sonden eingesetzt werden. Neben den Zusatzkosten für die Bohrungen sollten Sie beachten, dass der Garten auch für das Bohrgerät zugänglich ist. Der Untergrund muss dafür geeignet sein und das Projekt vorab genehmigt werden. Unabhängig von der Objektgröße gilt die Faustregel, dass eine Bohrung so lange hält wie das Haus und damit voraussichtlich eine einmalige Investition ist.

4. Das Grundwasser als Energiequelle für Ihre neue Wärmepumpe

Wasser-Wasser-Wärmepumpen gewinnen die Wärmeenergie aus dem Grundwasser. Dafür sind zwei Bohrungen notwendig – für den Förderbrunnen, der das Wasser gewinnt, und den Schluckbrunnen, der es wieder ins Erdreich zurückführt. Außerdem zu bedenken: Die Wassermenge des Grundstücks muss ausreichen, und die Wasserzusammensetzung muss sich eignen. Das setzt eine vorherige Probebohrung und Analyse voraus. Dabei handelt es sich um einen genehmigungspflichtigen Eingriff in die Grundwasserschicht. Und: Die Wasserqualität muss stetig kontrolliert werden. Durch die hohe Abhängigkeit von Grundwasserverhältnissen und Wasserqualität sind Wasser-Wasser-Wärmepumpen also seltener einsetzbar.

5. Niedrige Vorlauftemperaturen sorgen für hohe Effizienz

Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus, Neubau oder Altbau: Unterschiedliche Häuser stellen je nach Dämmung, Geschossen und Größe der zu beheizenden Räume verschiedene Anforderungen an die Leistung von Wärmepumpen. Die Vorlauftemperatur – also die Temperatur, auf die das Heizungswasser erwärmt werden muss – spielt hier eine besonders wichtige Rolle. Denn je höher sie ausfällt, desto mehr müssen Wärmepumpen leisten – und das kostet Strom.

Eine Wärmepumpe arbeitet dann effizient, wenn der Stromverbrauch gegenüber der produzierten Wärmemenge möglichst niedrig ist. Andernfalls stehen erhöhte Heizkosten an. Der Zusammenhang zwischen der Heizkreistemperatur und der Effizienz von Wärmepumpen konnte in der aktuellsten Wärmepumpen-Feldstudie (WPsmart im Bestand) des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) eindeutig belegt werden. Dies bedeutet: Je niedriger die Vorlauftemperatur ist, die Sie Ihrer Wärmepumpe abverlangen, desto mehr schonen Sie Ihren Geldbeutel.

Bildquellen: © klikkipetra, © vchal (2) | shutterstock.com